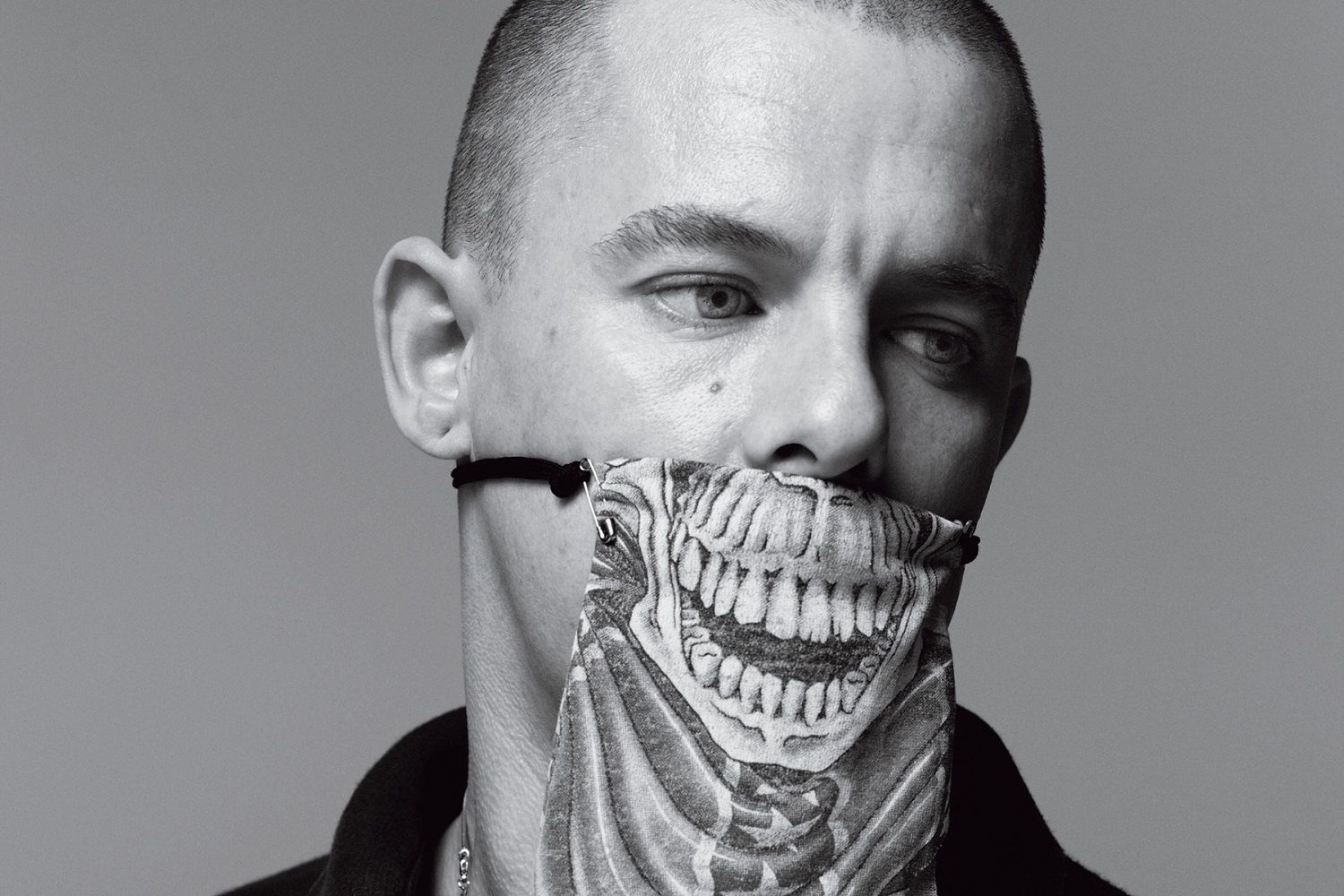

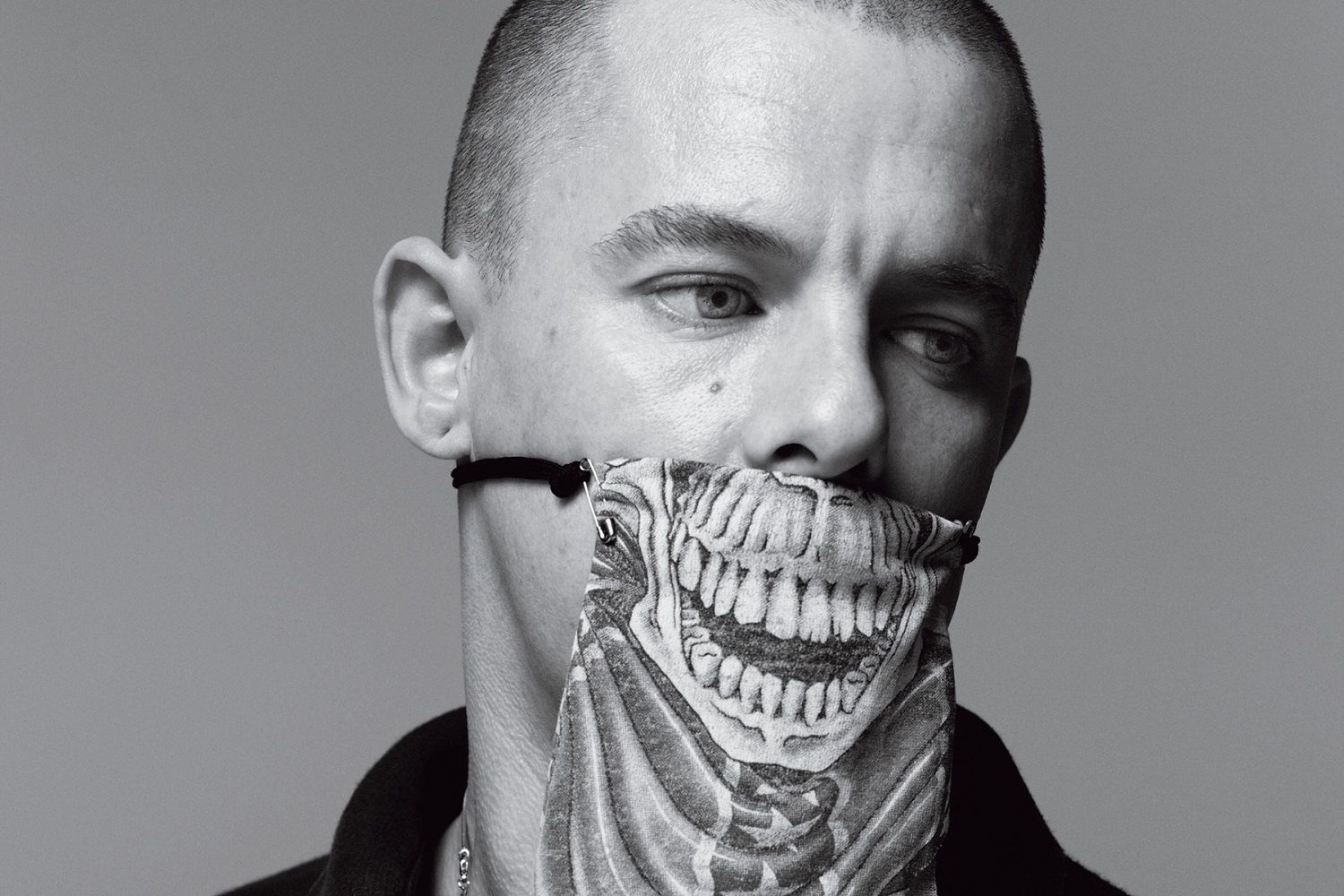

Esce al cinema un documentario sullo stilista inglese suicida a 40 anni nel 2010. Gli abusi subiti da bambino, il successo, la droga e la decisione di farla finita dopo la morte della madre

«Aveva 27 anni quando divenne direttore creativo di Givenchy. Uno come lui, che veniva da una famiglia della working class, che era noto per le sue creazioni pazze, iconoclastiche, era stato scelto da una delle più prestigiose maison parigine: tutti gli in inglesi celebrano l’evento come se avessero vinto la Coppa del mondo».

«Aveva 27 anni quando divenne direttore creativo di Givenchy. Uno come lui, che veniva da una famiglia della working class, che era noto per le sue creazioni pazze, iconoclastiche, era stato scelto da una delle più prestigiose maison parigine: tutti gli in inglesi celebrano l’evento come se avessero vinto la Coppa del mondo».

A parlare è Ian Bonhôte, uno dei due registi del documentario dedicato allo stilista Alexander McQueen, da oggi, domenica 10 marzo, nei cinema.

«Non lo abbiamo mai incontrato. E credo che sia un bene non conoscere personalmente il protagonista della tua storia: ti permette di mantenere una distanza, di rimanere oggettivo», dice l’altro regista, Peter Ettedgui, «ma, alla fine, penso di poter dire che entrambi ci siamo innamorati di lui, un personaggio complesso, di certo non facile».

E un mistero: «Lee (Il suo nome completo era Lee Alexander McQueen, ndr) lasciò la scuola quando aveva 15 anni. Nel 1989, prese un volo per l’Italia, senza conoscere la lingua, senza soldi: era deciso a lavorare con Romeo Gigli e ci riuscì. Sapeva esattamente come trovare ciò di cui aveva bisogno. Da dove arrivavano la sua determinazione e il suo intuito? È un mistero. E lo rimarrà per sempre».

La vita di Alexander McQueen viene raccontata nel documentario attraverso interviste e testimonianze di familiari, amici e collaboratori e, soprattutto, grazie a materiali video inediti.

«Il nostro obiettivo era, da un lato, evitare di raccontare la leggenda McQueen, il genio, il grande stilista, dall’altro mettere puntare solo suoi lati oscuri della sua vita: la droga, la depressione», spiega Ettedgui. «Lee amava provocare e scioccare il pubblico, ma era anche una persona tenera, gentile: un punk che scriveva lettere di ringraziamento. Era cresciuto povero e, da bambino, aveva subito abusi da parte dell’allora marito della sorella, ma era guidato anche da valori sani, era una persona dotata di un grande calore umano. E questo lo si vede proprio grazie ai filmati che i suoi amici hanno accettato di condividere con noi. In quei video lo si vede ridere e fare battute. Amava scherzare».

E sempre in alcuni video girati a uso privato e finora inediti lo si vede parlare anche dei suoi demoni, dei suoi problemi. «Non volevamo che la gente commentasse la sua vita, che il documentario fosse basato sulle opinioni di altri. In questi filmati è lui stesso a parlare di tutto senza filtri, a raccontare dell’uso di cocaina. Non volevamo essere sensazionalistici».

Quello che colpisce, guardando il documentario, è quanto McQueen fosse cambiato dai primi anni alla fase finale della sua carriera, quasi come se si trattasse di due persone diverse. «E lo sono in un certo senso», dice Ian Bonhôte. «Il fatto di avere contratto l’Hiv e gli stessi abusi che aveva subito da piccolo scatenarono nel tempo un cambiamento profondo. Anche perché non cercò mai di guarire le ferite della sua infanzia, non cercò aiuto, non tentò di fare terapia. Faceva fatica a fidarsi delle persone e quando capitava che qualcuno di cui si era fidato se ne andasse, non poteva fare a meno di sentirsi tradito. I suoi amici e collaboratori più vicini erano per lui come una famiglia, chiedeva loro di lavorare fino allo sfinimento come faceva lui, in sostanza di dedicarsi interamente a lui e al lavoro».

Continua Ettedgui: «Ma anche il successo, i soldi e la droga sono stati fattori scatenanti. È già difficile mantenersi mentalmente sani se hai un buon equilibrio, impossibile se hai problemi irrisolti che hanno a che fare con il tuo passato».

McQueen si suicidò a 40 anni, l’11 febbraio 2010, pochi giorni dopo la morte della madre. «Aveva deciso di morire quel giorno, aveva deciso che non sarebbe mai andato al funerale della madre. L’idea che ci siamo fatti è che probabilmente pensava di farla finita da un po’: la morte della mamma gli aveva dato la libertà di poterlo fare senza spezzarle il cuore. Si è ucciso la notte prima del funerale».

Lasciò una lettera in cui chiedeva di prendersi cura dei suoi cani e poco altro. Almeno questa è sempre stata la versione ufficiale. «Noi non abbiamo avuto modo di vederla», raccontano ma Bonhôte e Ettedgui, «ma chi l’ha letta ci ha assicurato che non finiva lì».

Enrica Brocardo, Vanity Fair